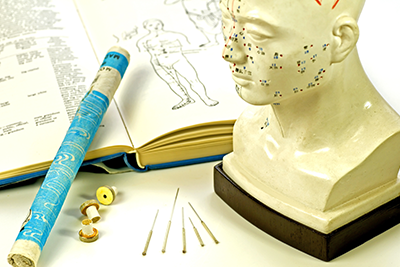

はり&きゅう治療の歴史は古く、今から約3000年前にさかのぼると考えられています。

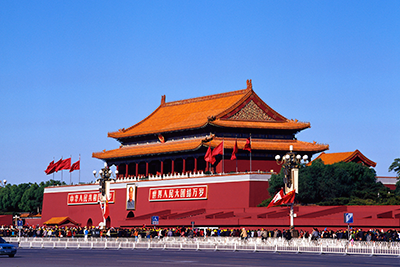

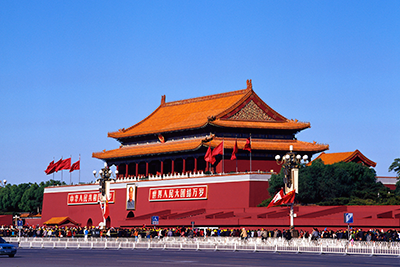

中国の黄河流域で発生したと考えられています。当時は金属が発明されていないため、石や木片、動物や魚の骨などで作られた針を用いていました。そのため、瀉血法を中心とした施術であったと考えられています。

治療法は、針の製造技術が進歩するに連れて、その治療方法も発展・進歩していきました。

営業時間 9:00~12:00/14:00~19:00(祝日は12:00まで)

休診日 日曜日・祝日午後

はり&きゅう治療の歴史は古く、今から約3000年前にさかのぼると考えられています。

中国の黄河流域で発生したと考えられています。当時は金属が発明されていないため、石や木片、動物や魚の骨などで作られた針を用いていました。そのため、瀉血法を中心とした施術であったと考えられています。

治療法は、針の製造技術が進歩するに連れて、その治療方法も発展・進歩していきました。

今から約1500年前の飛鳥時代に中国から仏教の伝来とともに日本に渡来したと考えられています。

大宝元年(701年)に定めた大宝律令の中に日本で最初の医療制度に当る 「医疾令」 が定められており、その中には鍼師・鍼博士・鍼生などの制度として、記録に残っております。その後も脈々と受け継がれ発展進歩していきました。

江戸時代には犬将軍で有名な五代将軍綱吉の自病の「ぶらぶら病」を施術し、献身的な施術に感謝した綱吉は「何か欲しいものはないか」と和一に尋ねたといいます。全盲だった和一は「ただ一つ目が欲しゅうございます」と答えたという。さすがに目を与えることはできない綱吉は本所一つ目の土地約3000坪(現在の東京都墨田区江島杉山神社)を与えたという話は有名な逸話です。

また、松雄芭蕉が旅の前に三里穴にきゅうをすえて、旅に備えたことも有名な話です。

はり・きゅう治療は経験から生まれたい学です。古人が色々な知恵を出し合って試行錯誤する中で、はり・灸の基礎理論が生まれました。

その歴史は、およそ3000年に及びます。効果があるから現在まで受け継がれているのです。

また、長い経験から生まれた医学が効かないはずはありません。

この経験を生かし、更なる発展と進歩を遂げていくことと確信しています。

| 整形外科系の病気 | 肩こり症・変形性脊椎症・頚肩腕症候群(手のしびれ感と痛み)・ねちがい・ムチウチ・五十肩・慢性関節リウマチ・腱鞘炎・テニス肘・変形性膝関節症・捻挫・打撲・腰痛症・ギックリ腰・椎間板ヘルニア・バネ指・アキレス腱炎・顎関節症 など |

|---|---|

| 脳神経科系の病気 | 自律神経失調症・神経痛(三叉神経痛・肋間神経痛・坐骨神経痛)・神経マヒ・頭痛・偏頭痛・めまい・不眠症・しゃっくり・車酔い など |

| 循環器科系の病気 | どうき・息切れ、心臓神経症・高血圧症・低血圧症・不整脈 など |

| 呼吸器科系の病気 | かぜ・せき・気管支炎・気管支喘息 など |

| 消化器科系の病気 | 胃炎・胃下垂・胃酸過多症・食欲不振・吐き気・肝炎・胆嚢炎・下痢・便秘・腸炎・痔 など |

| 耳鼻咽喉器科系・口腔器科系の病気 | 急性扁桃炎(咽頭炎・喉頭炎)・アレルギー性鼻炎・慢性副鼻腔炎・耳鳴り・中耳炎・難聴・メニエール症候群・声がれ・歯痛・歯肉炎(はぶの腫れ)・口内炎 など |

| 泌尿器科系の病気 | 排尿困難・膀胱炎・尿道炎・前立腺炎・インポテンス・遺尿症・尿失禁 など |

| 眼科系の病気 | 仮性近視・眼精疲労・ものもらい・白内障・ドライアイ・眼痛 など |

| 産婦人科系の病気 | 生理痛・更年期障害・冷え性・乳腺炎・子宮筋腫・不妊症・さか児・つわり など |

| 小児科系の病気 | 夜泣き・かんむし・夜尿症・小児喘息・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・チック症・滲出性中耳炎・虚弱体質 など |

| 内分泌科系の病気 | 糖尿病・バセドウ氏病・肥満症・貧血 など |

| 皮膚科系の病気 | じんましん・帯状疱疹(ヘルペス)・イボ など |

| 鍼治療 | 灸治療 | |

| 急性のもの(ぎっくり腰、ねちがい等) | 毎日・隔日 | 毎日・隔日 |

| 慢性のもの(内臓疾患、腰痛、膝関節症等) | 週1~2回 | 毎日・隔日 |

| 健康維持・体質改善(かぜをひきやすい、下痢をしやすい等) | 週1~2回 | 毎日・隔日 |

| 急性のもの(ぎっくり腰、ねちがい等) | 鍼治療 | 毎日・隔日 | 灸治療 | 毎日・隔日 |

|---|---|---|---|---|

| 慢性のもの(内臓疾患、腰痛、膝関節症等) | 鍼治療 | 週1~2回 | 灸治療 | 毎日・隔日 |

| 健康維持・体質改善(かぜをひきやすい、下痢をしやすい等) | 鍼治療 | 週1~2回 | 灸治療 | 毎日・隔日 |